漫談古羅馬共和國的選舉(上)

寫這篇文最早的因素是想知道凱撒怎麼有辦法為了選舉欠了那麼多錢?他的錢花到哪了?一個人不可能欠錢都不還,凱撒又如何靠政治手段還錢,這都是我好奇的部分。

後來偶然在聯合報社刊中看見一篇名人投書─林中斌《西賽羅勝選的悲劇》,主題談的是美國輔選名人卡維爾(James Carville)如何引用西塞羅時代的競選策略,讓布希登上總統大位。林先生可能對羅馬史不算太熟,他引用的詞不是常用譯名,例如執政官→羅馬最高執政官(多此一舉的譯名?),另外也把喀提林(英:Catiline 拉丁:Catilina)誤植為卡塔麟納(Catalina)。

好奇之下查了卡維爾的原文,是名為《Campaign Tips From Cicero(西塞羅的競選提示)》的文章,這篇文談到了一篇很有名的羅馬書信,是西塞羅的弟弟昆圖斯所撰寫的《Commentariolum Petitionis(選舉手冊,中譯為贏了再說)》,鉅細靡遺描述了當時的選舉手段,許多部分就算應用在當代也毫無違和,讓我意外地發現羅馬世界的選舉生活與現代的相似性,所以從研究凱撒如何花錢,變成羅馬選舉的窺探。

對於歷史,我一直希望能關注「人」的生活方式,否則此篇文章只需單純整理網路資料便可成文,這是受《漢尼拔與坎奈的幽靈:羅馬共和最黑暗的時刻》的影響,這本書並沒有單純地把歷史事件當成跑馬燈走過,反而是深入地觀察那些曾經活過的人,如何生,如何死;愛著誰,恨著甚麼,當走入他們生活,理解為何他們如此行動,有些迷茫,便可由此解開。

以史為鏡,可以知興衰;以人為鏡,可以知得失,或許透過羅馬人,我們可以有截然不同的收穫吧!

關於史料的引用

由於羅馬共和橫跨的時間和地域極廣(西元前509年-前27年),制度會根據需求變化,加上羅馬並未留下完整的選舉法,許多關於選舉的資料僅散見於史書各處,完整地重建羅馬的選舉困難度很高,現有資料都是史家推測而來,不少地方仍有爭議,我盡量是以晚期蘇拉獨裁後羅馬城的狀況為主,並輔以不同說法。

關於人物舉例,考慮到大多數人對羅馬共和的認知,是以蘇拉之後的名人為主(凱撒、西塞羅、龐培、加圖…等),另加入西庇阿家族的例子,這個家族可以說是羅馬史中最適合拿來當範例的,從繼承法、婚姻、軍事、政治革命到選罷法,甚麼都能用的好家族。

政治制度對一般人來說是很枯燥乏味的,一般人如果在家裡看到「中華民國選罷法」之類的書,應該連翻都不會翻吧,但政治是眾人之事,我盡量將這篇文寫的親民一點,但仍難以避免碎嘴的部分,也望有博學之士不吝指正,還請各位多多指教。

羅馬共和的大選舉時代

西元前753年,羅穆盧斯(Romulus)建立了一個小小的村落,稱之為羅馬。到了西元前509年,羅馬轉為沒有國王,由少數貴族控制的共和政體,靠著征服,羅馬共和國的領土不斷擴大,成為橫跨歐亞非的王者,統治著現今西班牙、法國、義大利、敘利亞、希臘、北非等地。

下圖是至西元前44年(凱撒主政時期),羅馬共和國領有的土地。

此時的土地面積雖不及全盛時期的羅馬帝國,但已經是非常廣大了。

而統治這片土地所需要的高級官員,幾乎都是人民選舉選出的,羅馬的選舉跟我們想像中的直接民主雖然有些落差,不過當時周邊國家都是王權專制,羅馬選舉已經是非常民主的制度了。

但隨著征服地擴大,眾多財富流入羅馬,奢靡之風讓羅馬開始墮落,貧富差距擴大使得社會不穩,格拉古兄弟掀起的土地改革,不但賠上性命,也將羅馬的社會矛盾彰顯出來,隨後的馬略與蘇拉引起的內戰相互屠殺,讓彼此分裂更深,蘇拉的改革表面上維護了羅馬共和體制,卻也種下了危險因子,此後崛起的龐培、克拉蘇、凱撒三巨頭的聯合與紛爭,更是將羅馬共和國引致最終的結局。

共和後期的選舉激烈程度是前所未有的,選舉也從原本單純選出需要的人才,轉成政治鬥爭的一種手段。為了實踐各種承諾來換取選民支持,揮霍、巴結、攻擊成了必要的現象,我們甚至可以在其中,發現羅馬與現代驚人的相似性──政治充滿了欺騙,背叛與被出賣,這個時期最為人熟知的共和國名人─凱撒、西塞羅、龐培、克拉蘇、加圖…..等,都不免落入這個漩渦中,不擇手段地爭取羅馬的最高權力,直到付出自己的生命為止。在迎接奧古斯都的帝制到來之前,不妨用選舉,一窺羅馬共和國最後的輝煌。

榮耀階梯

在羅馬共和國,上層階級都以追求榮譽(軍功)和名聲為最大目標,史家波利比烏斯形容:(羅馬)人民授予官職給那些值得之人,而這是國家對品德所能提供的最佳獎賞。鼓舞年輕人為了國家共同利益,去忍受極端的艱苦,贏取那伴隨勇者的榮耀。

羅馬的憲政體制下,選舉是獲得權力的唯一出路,靠著選舉,能夠出任官職;靠著官職,能夠獲得領軍的權力,最終就有機會獲得羅馬最大的榮譽─凱旋式。

在說明選舉之前,先來看看羅馬有哪些官職需要選舉,羅馬的官職有分低階跟高階,其中最重要的是下述官職,依照高低等級排列,依序是:

高階官職:監察官、執政官、司法官(也譯成裁判官、大法官、行政長官)

低階官職:市政官、護民官(或譯保民官)、財務官(或譯審計官)

除此之外,還有一些小官職也是用選的,例如軍事護民官(Tribuni militum)、次要行政官或是臨時官職;其他著名的官職,如獨裁官、騎兵長官並不屬於民選範圍,故略去討論。

這些官職形成一種等級,羅馬人稱之為CURSUS HONORUM(榮耀階梯),標明一個羅馬政治人物終其一生的走向。大大小小加起來,一年需要選舉的官職只有80幾個,考慮各種門檻限制,要當上執政官,最順遂的狀況下也需要至少三次的選舉,可想而知階梯絕對超擠的,還不時有人掉下去。

一般說來,羅馬上層階級家庭的孩子成長到17歲後會先服軍役,富有的公民及騎士階級必須服役10年(以前是至少參加10次戰役),然後才能競選第一階段的財務官,其他公民只能在步兵服役,且要服役16年才能競選第一階,之後的每階都有其限制年齡與條件,端看個人手段去奮鬥了。

榮耀階梯上是羅馬史中最常見最重要的官職,下圖是凱撒、西塞羅、小加圖的官職歷程,可以大概看出他們的選擇仕途的部分考量:

以下將簡單介紹各官職的功能和特色,有些官職若能明瞭其職能,也許能了解為什麼共和國名人會搶著去選某些職位:

財務官(Quaestor)

滿29歲始能成為候選人,每年選20名,任期一年。是羅馬官職中的最低門檻,主要的職責是管理國庫、整理帳目等等,另外財務官也是執政官小幫手。共和史名人政治生涯的起點基本就從這裡開始,例如西塞羅、馬略和凱撒等,人生第一個公職就是擔任財務官。

選上財務官後,依照慣例都會前往行省任職,例如西塞羅前往西西里,凱撒則是到西班牙。

順帶一提,凱撒到西班牙之後,據說看見亞歷山大大帝雕像(也有說是書)悲從中來,感慨自己33歲一事無成,亞歷山大卻已征服世界,以前讀到這段單純覺得凱撒有鴻鵠之志故有此嘆,但綜觀整個羅馬選舉制度和年齡的嚴謹門檻,33歲猶如初生幼雛,換個角度看,當下跟在他旁邊且不了解情況的人,應該覺得凱撒哭點很莫名吧。

護民官(Tribune)

須滿36歲而成為候選人,每年十名,任期一年。只能由平民選出的官員,候選人是平民或貴族都可以,護民官出現的目的是為了爭取平民權益,制衡執政官,他可以駁倒包含元老院的議會決議,也能提出法案,西塞羅曾經在《論法律》談過這個官職 (西塞羅理想的政治是不希望平民干涉的)

元老院將這一權力授予平民後,衝突暴亂平息,還找到一個妥協的辦法,那就是讓出身卑微的人感覺他們與貴族享有平等的權利。

護民官可以說是羅馬史中知名度僅次於執政官的官職,最有名當屬格拉古兄弟,兩人的土地改革引起了極大的動亂。之所以有名,是因為護民官的權利經過歷代擴張,使得最後它幾乎像是一個神奇的王牌,可以在任何議會中否決任何提案:

護民官雖然不是榮耀階梯上的必要資歷,卻能夠透過提案來爭取民心,所以很多有志之人會樂於去參選。但在蘇拉獨裁後,護民官的職權被大幅削弱,但沒幾年後,龐培便回復了其職權,不過經過奧古斯都的調整,護民官權力落在皇帝手中,使得這個職位有名無實。

市政官(Aedile)

年滿36歲始能成為候選人,每年四名,任期一年。貴族與平民各兩名。市政官主要負責城市的公共設施(特別是神廟)的建設和維護,管理市場和其他日常生活等方面的事務。也需要組織最受羅馬人歡迎的競技項目。然而公家出的經費非常有限,如果市政官想討好市民,必須為整個羅馬城奉獻一場盛大的活動,而這就意味著必須自己掏腰包。以爭取民心來說,市政官和護民官是最快的捷徑,但花費也可怕的驚人,例如凱撒的從西班牙回來後選上市政官,為了博取名聲而花費龐大的金額。

他奉派為督導管負責阿碧安大道的工程,除了撥發的公款,他還自行墊付鉅額的金錢;等他出任市政官供應為數甚眾的角鬥士,為了娛樂民眾舉辦320場的單人搏鬥;此外在戲劇表演,遊行隊伍和公眾宴會方面,表現出慷慨和豪邁的氣勢,使得以前那些官員的所作所為,在相比之下都大為遜色,因此他深獲民心。

─普魯塔克《希臘羅馬名人傳─凱撒》

司法官(Praetor)

須年滿39歲始能成為候選人,由百人團公民大會選出,每年選八名,任期一年。八名法務官用抽籤決定各自的法庭與事務,其中最有名的兩個是城市司法官和外事司法官,任期結束後,依照慣例派至行省擔任總督。

司法官主要的功能是輔助執政官,執政官不在時代行其職權,也有領兵的權利,所以有些書也會翻成副執政官,司法官有解釋法律的權力,但因為通常都是繼承前任略加修改,加上羅馬戰事頻仍,大多數的司法官是把心力放在軍事上。

監察官(Censor)

具有榮譽性質的官職,是榮耀之路的終點,必須擔任過執政官才能去選,五年一選,每次兩名,但任期只有最初的18個月(你沒看錯就是18個月),監察官主要的工作是分類,例如決定誰是元老,誰是自由人;哪些人能有公民權,哪些人不能有;選舉中,公民被分在哪個等級,是由監察官決定的。另外也肩負著維護民風與個人道德的職責,由於監察官權利很大易發生監察官利用自己的權力把政敵排除在元老院外,或者不把某人列入元老名冊,導致許多摩擦產生。跟台灣的被虛化的煎茶養老院比起來可說是天差地遠。

執政官(Consul)

年滿40歲始能成為候選人,每年二名,任期一年。羅馬共和國的最高官職,政治之路的最高峰。羅馬的紀年都是以執政官姓名標註,如:某人與某人擔任執政官的那年,執政官有軍事權和治理權,外出有12名拿著法西斯斧棍的儀仗隊隨行,是羅馬軍團的總司令官。

除此之外執政官也要主持會議和選舉,提出法案、執行元老院的決策。在城內,除了護民官,所有的官員都要服從執政官。但在城外(領兵)時,執政官的權利是絕對的,猶如獨裁官一般。

在羅馬,作為最高權力的執政官通常是由祖先也任職過執政官的家族所寡佔,如果某人成為家族歷史中第一個成為執政官的人,人們會稱他為「新人」(Homo novus),後代的子孫將會貴族化,例如西塞羅和馬略,都是家族中第一位任執政官的新人。

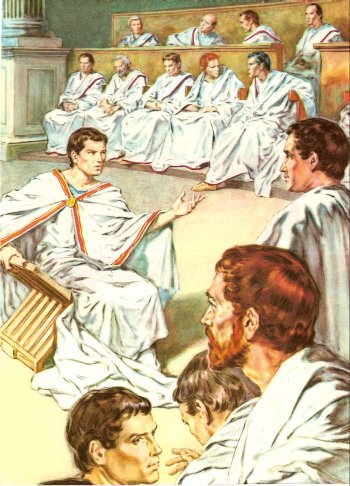

順帶一提,榮耀階梯中,只要達到護民官以上,就能換上鑲紅邊的長袍,例如下圖從財務官(左邊第三個)之後,都換了衣服。

羅馬官職的特色

羅馬人對於官職的認識,與現代有一些差異,上述的官職有幾個共同的特色:

(一)選舉制─都需要由選舉選出。

(二)無薪制─擔任國家的職位被認為是名譽的,並且與取得薪俸這件事不相容。

(三)暫時性─大部分的職位都是任期一年,除了監察官是18個月。

(四)同僚制─大多數官職都是兩名以上,做的決定需要全員一致通過。

(五)負責性─除監察官和護民官,官員都要為自己在職的行為負責。

在早期的時候,官職只要符合年齡就能去選,但是蘇拉改革後,財務官變非選不可,執政官必須要當過司法官才能成為候選人,我們再次回頭看下表,會發現凱撒或西塞羅就算人氣很高,也沒有直接選執政官,而是先選司法官,就是因為蘇拉的法律。另外蘇拉也有規定執政官要隔十年才能再選,不過這個規定到共和後期沒甚麼人在管,凱撒龐培選的可開心呢!

無薪制可能是最令人訝異的部分,在羅馬鑑別一個人,通常是根據頭銜或榮譽稱號來評定,而非是否努力工作,西塞羅認為有薪酬的勞動是骯髒的,羅馬人欣賞不勞而獲的人,認為勞作是下等人才做的事。但選舉支出龐大,加上羅馬政府非常省成本,他們沒有「官署」的概念,一旦當選官職,底下的各種行政人員都需要官員自行聘雇。這些加起來,一年的花費可以說是相當驚人。

只是人性是貪婪的,大多數人並不會無償工作,做為補償,任職期滿後國家會讓他們出任行省總督,官員可靠著剝削行省來大撈一筆,彌補損失,我們之後會看到,這份剝削帶來的利益有多大。

同僚制也是羅馬政制的一大特色,羅馬對於權力制衡的辦法,除了把A的職責丟到好像很閒的B、不然就是增加人數,為了避免獨裁的狀況,每個職務都有兩名以上的官員,重大決策要一致同意才能通過,所以就變成只要一人反對,全員就必須退回重新討論,這種狀況在護民官上最為凸顯,由於權力特殊,可以否決既定的議案,導致護民官在賄選氾濫的共和晚期整個走樣,成了各黨派相互傾軋的棋子。

所以要是當權者看到有不利自己法案可能通過,只需要收買一個護民官,就能讓法案走不下去,例如凱撒因為戰爭關係經常不在國內,為避免出現有害的狀況,經常使用此手段,所以當史書說凱撒收買了某個護民官,基本上打的就是這個主意。

羅馬共和的選舉制度

選舉經過非常複雜的鬥爭後才發展至我們熟知的樣貌,羅馬共和並不是像雅典直接民主,而是透過類似美國選舉團制度─「贏者全拿」的方式來投票,例如美國總統選舉,一個州只要有大多數人支持一號,這個一號候選人就可以拿走整洲的票數。羅馬的選舉與此類似,但有投票權的只有羅馬公民,而上述那些官職是分別是由三大議會選出:

Comitia Centuriata 森圖里亞議會/百人團:選舉執政官、司法官(裁判官、大法官)、監察官

Comitia Tributa 部落會議/公民大會:選舉財務官、貴族市政官、以及軍事護民官等其他較小的官職。

Concilium Plebis 平民會議:選舉平民市政官、護民官

簡單分析三大議會的組成:

Comitia Centuriata 森圖里亞議會/百人團

由最原始的軍團百人隊發展而來,選舉最高階級的官職(執政官、司法官、監察官)。

一個百人團早期就如同軍團組成是100人,一個百人團只有一票,但發展到後期,一個百人團內是內有多少人是無法確知的。議會按財產多寡將百人團分為五(或七個)個階級,第一級的是最富裕的階級(騎兵+首富),第二級則是次富(步兵)、最後的是無產階級。

百人團的總數到底有多少目前仍是個謎,目前最常見的分法是193個百人團,第一階級為最富裕的18個百人團,和80個首富百人團,足足占了全部百人團的一半。

百人團會議唯一較少爭議的是投票,投票的時候由第一等級先投先開票,如果到第四或第五級前票數達到一定值,或是第一等級的百人團達成一致的共識,投票就會直接結束,不讓後續階級投票,所以在最高權力上,窮人幾乎沒有表達意見的權利。除了193個的版本外,還有西塞羅的也有提出193個,但分法不同的版本,羅馬史家李維也提出了350個的版本,但由於大家的資料都相互矛盾,此問題目前無解,但為了論述文章方便,先以上表的193百人團為主。

Comitia Tributa 部落議會/公民大會

成員組成與百人團相同,一樣是贏者全拿模式,每個部落一票,無論貴族或平民皆可參予投票,依據地域劃分為35個部落(亦有說是33個),很接近我們現代的選區,公民大會中,有四個部落是城市部落,剩下的則是鄉村部落。

部落的分類規則至今沒有定論,推論有可能是氏族早期的領地,因為許多部落名都是貴族氏族名,如下圖的部落表可看出許多著名的氏族名,當然到後期,這些部落裡通常都是平民,也不一定跟原貴族有100%的關係了:

後來的羅馬城市人口不斷擴張,但有錢人通常是到鄉村居住,窮人則往城市擠,就被分到城市部落,使得城市部落人口特別多,不過就算部落人數擴張,一個部落卻仍然只有一票,使得城市部落的一票,價值被稀釋了,讓選舉結果不免仍微朝向有利富人的一方。

Concilium Plebis 平民會議

只有平民能夠參加的部落會議,一樣分成35個部落。選舉護民官和平民市政官。

除了選舉,議會也有其他職責,如司法判決、通過法案等等,但這一講就要拖得落落長,也不在選舉討論範圍內,故先略去。

整合官職和議會功能後,或許能夠過下表看出羅馬政治中是如何相互制衡地。(此表是參考wiki表格翻譯簡化而成,點圖可放大)

關於選舉這件事

選前準備

選舉不是想選就選,和現代一樣,必須經過事前的準備及人脈鋪陳。選舉資格有服役和財產門檻,如果是平民,就要先去打仗16年,累積必要經驗和努力賺錢、也可考慮找個富婆或有錢寡婦結婚讓自己財富飆升,像西塞羅這樣的「新人」家境雖然小康,但仕途之路也曾受制於此,是因為娶了富有的妻子,才讓自身的財產總合達到選舉門檻。

如果是貴族,通過服役門檻後,最需要煩惱的事情就是人脈經營,所以貴族們在還很年輕的時候就會努力經營自己的形象,例如頻繁出現在公眾領域,舉辦宴會,解決自己的庇護人問題等等。例如凱撒在還沒他的公職之路前,就為了社交花了很大一筆錢:

他對金錢的花費可以說是揮霍無度,擔任公職以前就已經欠下1300泰倫的債務(約3000多萬賽斯特司),許多人認為他為博取名聲所花費的代價太過高昂,用實際的財富去換取短暫且難以確定的報酬;在他而言是用微不足道的東西去交換極為寶貴的殊榮。

當時一名士兵的年薪是450賽司特司,凱撒花的錢足以培養一支十一萬人的軍隊。凱撒雖出身貴族,但家境並不富裕,但為了維持自己的名聲,不得不靠借貸,他的債主中,最有名的就是日後的三巨頭之一─克拉蘇。

凱撒的情況並不是特例,當時有志於政治的貴族子弟走向皆是如此,根據蒙森的整理,馬克‧安東尼(就是和埃及豔后有戀情的那位)24歲時就欠了六百萬賽斯特司,同時代的庫里奧欠了六千萬,米洛欠了七千萬。根本是一種大家都在欠我也不能輸人的概念。

登記參選

當有意開始競選公職時,候選人會穿上一種名為Toga Candida的袍子,袍子經過漂白,是顏色特別白的托加,能在人群中顯得出眾,candidatus這個拉丁字即為穿白袍的人,後世的candidate(候選人)就由此延伸而來。

下圖的8號是Toga Candida,可以看到比一般的服裝還要白。

而後候選人會選個好時機,穿著白袍,在友人簇擁下到公共場合宣布他要參選的訊息。

他(回到羅馬)受到人民熱烈的歡迎,在一位護民官的陪同下前往公民大會,登記成為執政官候選人。

─普魯塔克《希臘羅馬名人傳─馬略》

從零碎的資料得知,候選人要經過登記的手續,早期是選舉三日前登記即可,像是上文敘述的馬略,是在選舉前六天才從北非回到羅馬,到更晚期,登記時間變成最晚要在選舉日前三個集市日,集市日是羅馬一周一次的交易日,關於三個集市日共多少時間,有17天、24、25或30天之說。(凱撒改革前羅馬曆法很混亂,難以想像理性的羅馬人曾有過冬季月份不知道有幾天的生活)

選舉要向誰登記沒有確切的資料,執政官選舉可能是候選人向第一(或首席)執政官登記,執政官整理好資料給元老院批准,審查內容主要是身分(貴族或平民)、年齡是否達到法定年限,是否有犯罪前科、逃兵紀錄….等,另外也需要提出財產證明,財力達到元老的最低門檻才能參選,因為公職沒有薪水,但選舉需要有各種支出,沒錢就無法開啟政治之路,光是財產一項就把許多人隔在門外。

在鹽野七生 的《羅馬人的故事》曾經提到:羅馬選舉,執政官候選人的登記,規定必須由本人出面,登記書要放置於卡匹托山丘,由國家公文館收受辦理。

卡匹托山上的國家公文館是指西元前76年所建的Tabularium,是儲存國家檔案資料的地方,而登記選舉是要親辦這點根據時代有所不同,馬略時曾經缺席選上過好幾次,但到了晚期,親辦變成法律規定(但透過元老院或公民大會授權,有機會得到不用親辦的許可)

羅馬法規定,凡希望舉行凱旋式的將領必須留在城外,聽候當局批准。還有一項條款,參選執政官的人必須親自到場登記,凱撒返回羅馬正值執政官選舉期間,這兩項法規使他不能兩全其美。於是向元老院提出是否可以由朋友代為辦理參選事宜。小加圖表示他應該堅守法律規定,後來發現大部分元老院議員被(凱撒)說動,於是他發表長達整天的冗長演說來拖延時間,使人無法提出動議。

─普魯塔克《希臘羅馬名人傳─凱撒》

凱撒沒成功跨過這條法律,導致他兩邊權衡後,必須忍痛放棄一個羅馬人的最高榮譽─凱旋式,進入羅馬城提出自己為執政官候選人。可見選舉在爭取權力上的重要性。

駁回參選資格

元老院與現任官員也有權駁回候選人資格,候選人名單需要元老院批准,有時候駁回是因為不符合規定,例如撒路斯提烏斯《喀提林陰謀》曾提到:

被控犯了勒索罪的喀提林被(元老院)取消了競選執政官資格。

主要原因是喀提林訴訟纏身,未能在規定的時限內提出競選,但剛好這次的選舉因故延期,喀提林再次提出申請,執政官困惑之下,依法提案詢問元老院可否再考慮他的候選資格,結果被否決了。

另外候選資格也有可能因為政治因素被駁回,例如西元前50年共和國內戰前, 凱撒意欲以缺席方式競選執政官,但是元老院對其昭然若揭的野心卻多有斟酌,那時西塞羅曾寫了一封信給朋友陳述決策的煩惱,就有提到一句:如果凱撒不聽勸說,選舉時便不承認它的候選人資格。

但特殊情況下反對也可能無效,例如打敗漢尼拔的大西庇阿(Publius Cornelius Scipio Africanus)22歲時,未達法定年齡就跑去參選市政官,由於他是毫無預兆參選(那時可能只要選舉三日前或當天與選民見面即可),而且還選上了,當時的主持官曾以年齡問題反駁他的當選,但大西庇阿只是表示:

If the Quirites are unanimous in their desire to appoint me aedile, I am quite old enough.

如果羅馬人民一致同意我擔任市政官,那就表示我的年齡足夠。─李維《羅馬史》25卷.2

於是一切就成定局,但西庇阿家是貴族中的貴族,沒被質疑財產也不算太奇怪的事。但稍微了解羅馬選舉流程中的各種坎站,就會發現西庇阿能選上(他一生都未足齡選上各種官職),個人魅力有多強。

選民構成

先前有提過,投票權只限於有羅馬公民權的人,在選舉日時集中到羅馬投票,不過隨著羅馬征服疆域擴大,不可能每個人都到首都去投票,根據史家推測,除了住在羅馬城及其郊區的四十萬羅馬公民外,可能還會有約五萬人左右從其他行省前來,總投票人數最理想的狀況是10~15萬人左右(也有史家估到20萬),當然這個值也有可能高估了。

而這些人,就是候選人要爭取的對象。

我們將這些候選人的目標選民,粗略地分為以下幾種:

家族成員

羅馬的家庭關係並非像現在單純只一個有父母孩子的核心家庭,而是整個家族,包含家人、氏族、依附佃農、受庇護者、奴隸等,形成一個類似金字塔的階級。

另外家人也可能包括姻親對象,但姻親通常不是百分之百穩固的,例如格拉古兄弟的反對者之一西庇阿‧埃米理亞努斯,其實是兩兄弟的姐夫,而且依照羅馬繼承法,他們還有共同的祖先,所以要是政治利益上有衝突,關係就先放一邊了。

這些家人中,最重要的是受庇護者,出自羅馬名為Clientela的庇護制度,通常羅馬人會尋找有權有勢的依附體來保證自己的利益,於是產生了庇護制,這制度類似父子關系,受庇護者使用恩主(patronus)的姓,在法庭上,恩主有義務幫助受庇護者,提供受庇護者金錢或是權力上的支援,做為回報,受庇護者應當對恩主效忠,包括軍事、法律甚至經濟上的服務。一個受庇護者也不一定只有一個恩主,有時候會有很多恩主。受庇護者的來源主要是解放奴隸、也有時候是受庇護者自薦。

通常貴族家庭的受庇護者是繼承的,原恩主過世後,受庇護者通常會繼續效忠恩主的後代,成了貴族世家的特有的現象─他們不用另行爭取,就能夠有大批支持者。對此馬略非常不滿,他在一場演說中指責貴族:

他們的祖先把自己所能留給後人的東西全留給他們了─財富、胸像,關於他們自身光榮的回憶,但是卻沒有給後人留下品德。

─撒路斯提烏斯《朱古達戰爭》

士兵

共和國後期,由於戰爭頻仍,軍隊不再效忠國家而逐漸私兵化,士兵們效忠將軍,成為指揮官的受庇護者。透過征服,將領甚至也會讓征服的行省和民族效忠於他,而這些受庇護者,就是恩主重要的選票來源,在選舉上,受庇護者就是基本盤,提供候選人一定的選票數。

例如馬略就利用士兵的影響力,讓士兵說服家人的意向:

士兵從軍中寫回家鄉的書信,表達大家的心聲,除非他們(羅馬)舉選蓋屋斯‧馬略出任執政官,否則就無法結束亞非利加的戰爭。

─普魯塔克《希臘羅馬名人傳─馬略》

凱撒也一樣深受士兵歡迎,士兵們會在休假返鄉時替將軍投票,凱撒有時也會因為政治因素,要求士兵投給他的政治盟友。

友人與黨派

羅馬共和國和大多數國家一樣,都有意識型態鬥爭,主要分成兩派:平民派和貴族派,但這並不代表平民派就只有平民,只是反映某個政治人物的傾向,例如出身貴族的格拉古(Gracchi)兄弟和凱撒,政治傾向是偏平民派的。

羅馬沒有政黨組織,並無黨紀可以要求黨員投票,雖然權貴們也會結黨成派,但主要原因是利益一致,若是有共識,他們就會讓門下的樁腳相互協助投票,例如凱撒就叫士兵回去投票給他的政治合作對象:

這兩位(龐培和克拉蘇)要成為翌年的執政官,凱撒這邊要派出大量士兵返鄉投票保證他們當選。

─普魯塔克《希臘羅馬名人傳─龐培》

當然。政治目的若是有衝突,便有可能立刻拆夥,最顯著的例子就是共和三巨頭龐陪和凱撒,合作到最後,由愛生恨變成互毆了。

另外,如果朋友是名人的話,也能靠朋友的名聲獲取不少選票,西元前190年,出身貧窮毫無背景的蓋烏斯‧雷利烏斯(Gaius Laelius)選上執政官(看姓名就可以知道雷利烏斯出身平民),靠的是喊水會結凍的好朋友─大西庇阿的支持,他的兒子也和大西庇阿的繼孫─西庇阿‧埃米理亞努斯(Scipio Aemilianus)成為至交,競選官職時也是互相幫助,西塞羅視後倆者為友誼的典範,當西塞羅選舉尋求龐培的支持時很希望有這樣的友誼,但後續龐培的表現,顯然有期望上的落差。

西塞羅向龐培求助,龐培的打算是置身事外,躲在阿爾巴山的別墅裡……龐培想起過去西塞羅幫助自己進行多次政治鬥爭,感到非常對不起他,但是龐培現在是凱撒的女婿,凱撒的要求無法拒絕,只有辜負西塞羅以往的恩情,為了避免與西塞羅會晤,就從後門溜了出去。

─普魯塔克《希臘羅馬名人傳─西塞羅》

至於凱撒,推測他在政治上可能只有盟友沒有朋友(這點可能跟凱撒的貴族傲氣有關),由西塞羅的書信集中可以看出,凱撒很想跟西塞羅做朋友,但是後者對他防心甚重,此事不了了之,可見在政治場上,尋求真正的友誼是很困難的一件事。

公會社團

還有一種較少提到但頗有影響力的就是平民組織,類似我們現在的公會,像是鐵匠、木匠、吹號手等較為古老且有重要性的行業便會組成行會,也有像是商人、宗教等等的類型,到共和國後期,各式各樣的行會蓬勃發展,甚至發展出類似俱樂部的組織,例如生活在同一個區的居民也會自行組成社團,這些林林總總也變成競選人的爭取對象。

把注意力轉移到特殊利益團體,地方社團以及外圍地區。只要能把這些地方的領導人物都變成你的朋友,其他人就會跟著來。然後,再把精力與腦筋用到義大利人社區上,已便了解每個家庭的歸屬。確保你在義大利的每個聚落、村莊及農場都有據點。

就好比如說,伊西斯宗教會的領袖會呼籲信徒投給某個候選人,這種感覺大概就是現代選舉季時,候選人會到各個技術工會去座談,或是拜訪宗教界領袖聽取他們的建議並爭取支持。

其他

由於社會動盪,許多失去土地的人會流落到城市來,依靠政府免費發放的糧食生活,這些人有投票權,卻無所事事,為了生活,他們能出賣的,就是自己手上的選票,間接造成了共和國後期賄選猖狂。

另外女人雖然沒有投票權,但似乎沒有法律禁止她們鼓吹別人投票,在出土的龐貝城中,曾經發現有阿嬤為孫子拉票的標語,媽寶果然是不分時代的:

L(ucium) Popi[dium] S[ecun]d[u]m aedilem oro vos faciatis Taedia secunda cupiens avia rogat et fecit

我懇求你選舉L.波比迪烏 塞古都司作为市政官,焦急的奶奶泰迪亞 賽古塔做出如此的請求。

由於文章很長必須拆開,接下來請繼續收看:漫談古羅馬共和國的選舉(下)

石笼网

不错的文章,内容气吞山河

我喜歡你的文章。我的羅馬共和國課程下週正要進行選舉,所有的學生都是參與者,我們可以主動推薦自己,想要參選執政官或元老院或…。